| それいけパソロジー 歯肉上皮の基礎知識 |

ここでは、口腔組織学・病理学の復習をしていきましょう。

えっ、とっくに忘れてしまったって? 知らなくても日常の臨床に差し支えないって?

いえいえ、日常の臨床に最低限必要な基礎知識をピックアップしました。

もう一度チェックして、治療のレベルアップにつなげて下さいね。 (^_^)v

お薦めする参考文献としては、

まず、「治癒の病理 −ペリオ・エンドの臨床のために− 医歯薬出版」

少し難しいかもしれませんが、これを手元に置いておかれるといいでしょう。

次にJIADS講師の山本先生が「クインテッセンス」1999,4月号から書かれている

「イラストで語るペリオのためのバイオロジー(連載中)」も

JIADSでの先生のわかりやすい講義とあいまって、超お薦めです。

良質な治療は、やはり、患者さんの生体を知ることが第一歩だと思います。

![]() 1.歯肉上皮の分類

1.歯肉上皮の分類

内縁上皮、外縁上皮という分類は古いです。今では

* 接合上皮(付着上皮) Junctional Epithelium

* 歯肉溝上皮 Oral Sulcular Epithelium

* 口腔(歯肉)上皮 Oral (Gingival) Epithelium

という分類が一般的になりつつあります。

Fig.1

Fig.1

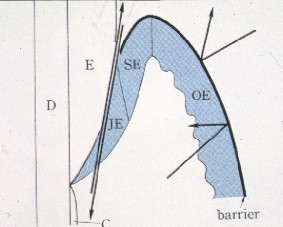

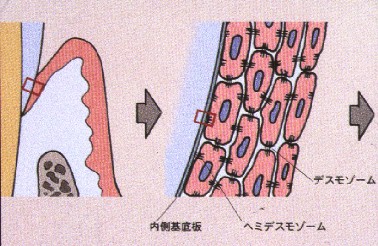

それが何やねん??とお思いかもしれませんが、Fig.2のように内縁上皮は、

接合上皮と歯肉溝上皮に分類され、お互い性質が異なるのです。

次に、これらの相違点について述べていきましょう。

Fig.2

Fig.2

D:象牙質 E:エナメル質 JE:接合上皮 SE:歯肉溝上皮 OE:口腔上皮

イラストは 【治癒の病理】−医歯薬出版−より引用させていただきました。m(_ _)m

![]() 2.接合上皮の特性

2.接合上皮の特性

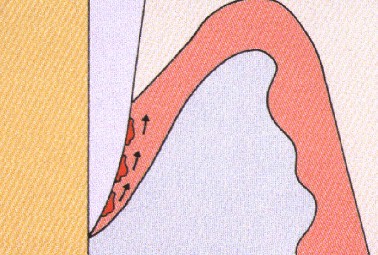

Fig.2をもう一度見て下さい。

歯肉溝上皮には、口腔上皮と同様、バリアーが存在しているのに対し、

接合上皮では物質の出入りがあります(↑↓の矢印)。

もう少し理解していただくために、ここでご自身の爪(つめ)を見て下さい。

爪を歯牙、皮膚を歯肉に置き換えて考えてみましょうか。

爪の下の皮膚(歯頚部付近に相当)を下方に引っ張ってみましょう。

My講義用指示棒で〜す。

My講義用指示棒で〜す。

そうすると、何となくめくれる部分(歯肉溝上皮に相当)と、

ペタッとくっついて、無理にめくると痛い部分(接合上皮に相当)が

ありますね(あくまでも例えで、爪と歯肉とでは、組織構造は違いますが・・)。

すなわち、接合上皮は、歯肉溝上皮と異なった特性を持っているのです(Fig.3)。

臨床上、健康な歯肉溝上皮や口腔(歯肉)上皮はエアをかけると、

乾いたような感じになるのに対し、接合上皮では、

無理にエアをかけると、出血したりすることはよく体験しますよね。

Fig.3

Fig.3

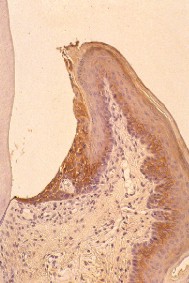

次に、具体的な組織構造を見てみましょう(私自身の研究成果です)。

Fig.4はラット歯肉をPNAというレクチンを使って染色したものです。

このように、ラット歯肉では歯肉溝上皮と接合上皮が明瞭に区分できます。

(ヒト歯肉の場合はここまで明瞭ではないのですが・・・)

Fig.5は電子顕微鏡による観察ですが、

接合上皮の細胞間隙の広さがおわかりいただけると思います。

この間隙を通って、外部からは細菌や外来物質が侵入しようとしますが、

生体内部から出ていく、白血球、浸出液などが、これらに対抗しようとします。

このように、接合上皮は炎症発症の場として、大きく関わっているのですね。

Fig.4

Fig.4  Fig.5

Fig.5

![]() 3.歯と歯肉との付着形式

3.歯と歯肉との付着形式

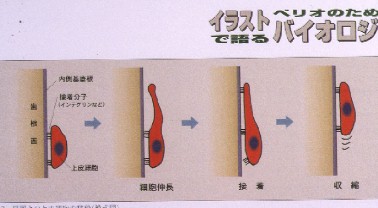

ここで、1999年4月号のクインテッセンス中の

「イラストで語るペリオのためのバイオロジー」−山本浩正先生著−

を見ていただくと、よくわかると思うのですが、歯と歯肉の付着様式には

1.上皮性付着(上皮細胞が歯面に接着剤を介して付着)・・・Fig.6参照

2.結合組織性付着(セメント質にコラーゲン線維が釘のように入り込む)

3.結合組織性接着(インプラントと歯肉結合組織との結合) があります。

Fig.6

Fig.6

さらにFig.7やFig.8のように、上皮細胞は、エナメル質やセメント質の上を

ペタペタと移動することができるという機能を持ち合わせています。

Fig.7

Fig.7

Fig.8

Fig.8

イラストは 【イラストで語るペリオのためのバイオロジー】 山本浩正著

the Quintessence. Vol.18 No.4/1999−より引用させていただきました。m(_ _)m

しかし、炎症が起こると、上皮細胞は歯面から剥がれたり、

さらに進んで、「びらん」や「潰瘍」を生じたりすることもよくあります。

それが、臨床的には、ポケット形成、滲出、出血などの変化をともないます。

まぁ、このようなことを考えながら歯肉を見ていくと、

炎症ではどのような変化が起こり、また、どうすれば治癒していくかを

細胞・組織レベルで考えていくことができますね。

そうすれば、より良い治療方法を考えていけるでしょう。